Contesti complessi gli attuali, tra guerre e violenze generate da debolezze e interessi, scontri economici tra occidente e oriente con una Europa faticosamente cuscinetto, una società fragile in tanta corruzione che distrae l’integritas.

Ce ne lamentiamo eppure non il tempo genera il bene e il male, quanto i comportamenti umani e diventa riflessione constatare come si ripetano. Differenti abiti e strumenti, ne tratta lo storico latino tra i più importanti, Gaio Sallustio Crispo.

Di stirpe plebea, considerò il suo stare in politica “una tormentata fase transitoria prima di giungere al sospirato approdo alla storiografia” attraverso la quale tramanda esperienze con l’utile intento di trarne il bene della civitas nel periodo della res publica.

I suoi testi di genere monografico che assumono anche il carattere della narrazione filosofica della storia, vennero apprezzati nei secoli da pagani e cristiani , come dai padri della chiesa Ambrogio, Girolamo e Agostino.

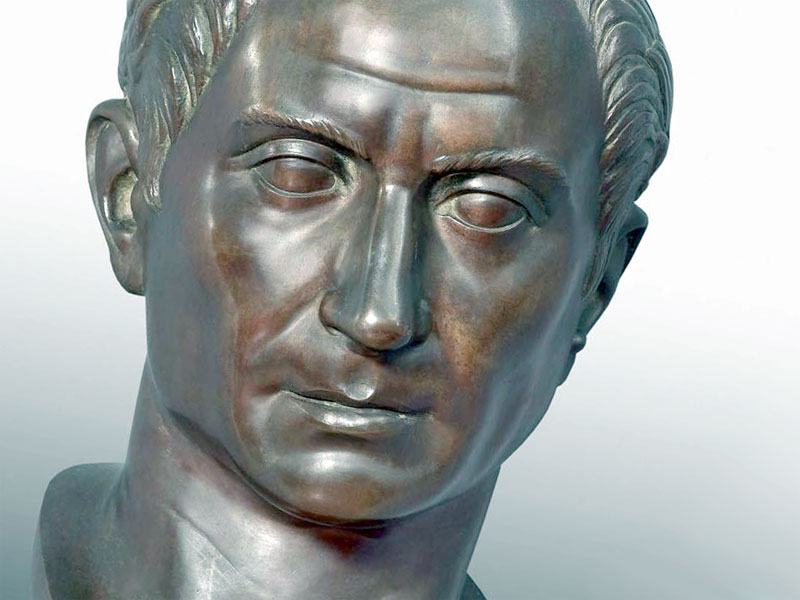

A ben conoscerne il pensiero, dalla statua monumentale dello scultore Cesare Zocchi dedicatagli nel 1903 dal comune dell’Aquila, che lo commemorò anche nel 1943 intitolandogli una strada, Sallustio discorre di fatti e circostanze che oggi si ripetono forse inevitabili e tanta memoria parrebbe inutile retorica dopo così tanto tempo per dimenticare, se non fosse per quelle circostanze che lo rendono attuale.

Si era nel I secolo avanti Cristo, nel periodo di guerre di conquista con personalità come Cesare e Pompeo, Catilina, Catone e Ottaviano Augusto, crisi derivanti da rivolte con assassinii e vendette politiche, spedizioni in Africa per il frumento, sospetti e lotte di potere e le Idi di marzo.

I suoi scritti narrano di una corruzione che aveva dilaniato la res publica, delle tensioni della societas romana in una crisi gravissima che avrebbe portato al principatus con Ottaviano Augusto.

A rischio i valori della comune esistenza perché spiegava, al di là dei pretesti motivanti le guerre, era il popolo a combattere la sua battaglia di libertà. Ed era contro non tanto il senato quanto i ceti più interessati alle campagne di conquista delle terre nel bacino del Mediterraneo per lo sfruttamento delle risorse disponibili, i mercanti italici e quella plebe romana che sperava nei presumibili guadagni sulla distribuzione dei territori occupati.

Non la condanna delle espansioni che avrebbero potuto sviluppare i mercati e dunque lavoro e classe mercantile, qui sembra profilare già il criterio della sostenibilità, quanto l’incompetenza gestionale della nobilitas che aveva dimenticato la virtus, in cambio di ambitio, avaritia atque luxus, e l’integritas inseguendo solo denari e poteri per cui, indebolita la res-pubblica divisa in factiones, con la decadenza ci si poteva “impadronire dello stato”(rei publicae capiundae).

I ricchi, factiosi, potentiores e pauci, sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, mentre i demagoghi aizzavano il popolo con false promesse e oltre la città di Roma, i provinciales che mal sopportavano tali gestioni e gli schiavi che potevano essere strumento a basso costo per le manifestazioni di rivolta.

In una visione d’insieme già nella complessità che oggi diremmo interdipendente, Sallustio tratteggiava il contesto allargato al bacino del Mediterraneo polveriera nel panorama sociale e umano largamente variegato di Roma, punto d’incontro di diseredati, nullatenenti, contadini impoveriti, ex possidenti indebitati, liberti senza patroni.

Nelle guerre gravi riflessi sulla politica interna ed estera e le radici della corruzione? Per Sallustio corruzione e incapacità sarebbero le cause della lentezza con cui veniva condotta la guerra.

Straordinariamente parallele condizioni della storia!

Sallustio prospettava la fine del «mos partium et factionum» il “regime dei partiti e delle fazioni” con il conseguente riflesso su scelte politiche sostanziate da una cultura super partes che potesse riordinare le strutture sociali e lo Stato ed è per questo che insiste sulle parole del re della Numidia, Micipsa, ai propri figli Aderbale e Iempsale: “nam concordia paruae res crescunt, discordia maximae dilabuntur”, (letteralmente nell’armonia anche le piccole cose crescono, nel contrasto anche le più grandi svaniscono).

E per quanto possa testimoniarne la validità, quella frase di Sallustio torna nel 1899 a rappresentare l’impegno emancipativo delle donne nel volere godere di diritti politici, sociali e civili, diventando il motto della Polisportiva S.S. Lazio e dell’Unione femminile nazionale, fondata a Milano in quell’anno.

Il richiamo ad una unità forte, sostenuta da concordia?

Parola non semplice ma di grande cultura, composta da cum, con, e cordis, cuore, a dare corpo a libera ma consapevole conformità di voleri e sentimenti fra più persone indirizzate al ben essere sociale.

Oggi la chiameremmo condivisione nell’attualità del Bellum Iugurthinum scritto da Sallustio quando fa dire dal re della Numidia ai figli che ereditano il regno: “Non exercitus neque thesauri praesidia regni sunt, verum amici, quos neque armis cogere neque auro parare queas: officio et fide pariuntur. […] Equidem ego vobis regnum trado firmum, si boni eritis, sin mali, imbecillum. Nam concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur”.

“Né gli eserciti né i tesori costituiscono una valida difesa del regno, ma gli amici, che non si possono costringere con le armi né comprare con l’oro, ma si acquistano con il rispetto e la lealtà. […] Vi lascio un regno solido, se sarete onesti, ma vacillante, se sarete scorretti”.

Parole difficili e osteggiate perché, ed è un altro riscontro di contemporaneità, anche contro Sallustio che godette di una certa fama, dopo la sua morte circolò una Invectiva in Sallustium, che pare si sia trattato di un falso, oggi diremmo di una fake news.

Dalle vicende che si ripetono si potrebbe imparare. Così dovremmo chiederci come è possibile che, pur constatando dalla storia che senza rispetto e lealtà si produce il fallimento sociale, non si possano attivare virtù e amicizia per la pubblica utilità, quella che restituisce al popolo e agli stati sociali tutti la equità e la dignità del vivere.

Mariolina Frisella